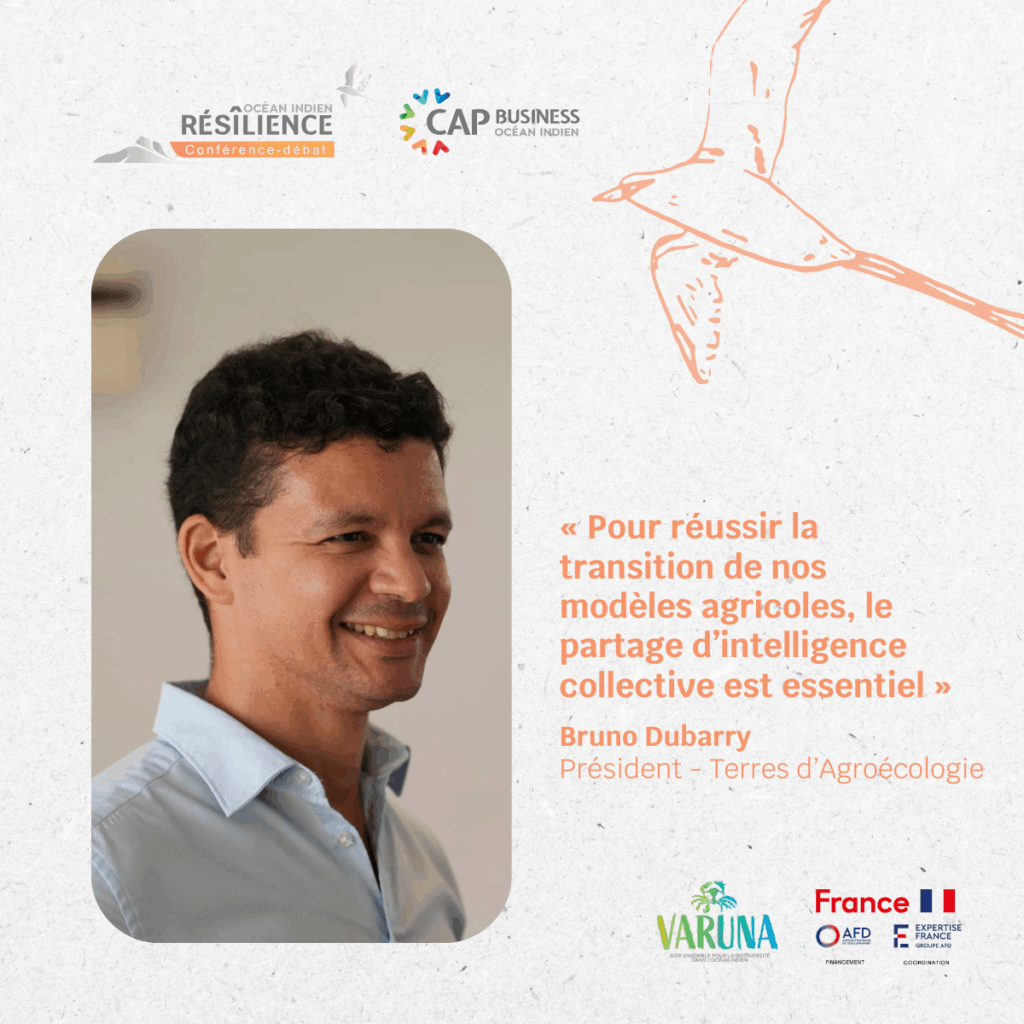

Bruno Dubarry, président de l’association Terres d’Agroécologie, est intervenu comme panéliste lors de la première conférence-débat du cycle Résîlience océan Indien, lancé en juin 2025 dans le cadre du projet Business for Biodiversity (B4B) du programme Varuna. Dans cet entretien, il revient sur cette rencontre consacrée à la biodiversité, et en profite pour approfondir le débat, partageant sa vision d’une transition agricole porteuse de résilience pour les territoires.

Quels messages clés retenez-vous de la conférence-débat agriculture et biodiversité ?

D’abord, la cohérence des témoignages. Les échanges ont montré à la fois le besoin de tels espaces de dialogue et les solutions concrètes qui en émergent. Pour réussir la transition de nos modèles agricoles, ce partage d’intelligence collective est essentiel. Ces plateformes permettent de croiser les expériences, de mieux comprendre les défis communs et de renforcer l’intégration entre les initiatives du secteur.

En quoi l’agroécologie constitue-t-elle un levier essentiel pour préserver et restaurer la biodiversité ?

L’agroécologie repose sur trois piliers : économie, social et environnement. Elle offre une approche systémique qui remet la biodiversité au cœur de nos modèles de production, de consommation et d’aménagement du territoire.

C’est une approche qui s’inspire de la nature et de ses interdépendances : entre les espèces, les sols, les biotopes. Elle permet de mieux gérer les cycles, les carences ou encore les aléas climatiques.

Comment évolue le secteur agricole mauricien dans sa relation à la biodiversité ?

Maurice a toujours connu des formes d’agroécologie, souvent issues de savoirs empiriques : utilisation de plantes auxiliaires, introduction d’espèces pour contrôler les ravageurs, entretien de la vie des sols… Ces pratiques se sont un peu perdues avec la montée des monocultures, mais on observe aujourd’hui un regain d’intérêt.

Notre association constate un nombre croissant de professionnels désireux de se perfectionner. Dans cette dynamique, nous notons aussi l’émergence de projets régionaux qui permettent justement de croiser les approches, les pratiques et les solutions. Ces synergies complémentaires prouvent qu’une transition adaptée à nos réalités locales est possible.

Quels sont aujourd’hui les principaux freins à cette transition ?

Ils sont surtout structurels. Maurice s’est peu développé sur l’agriculture biologique, et les cadres réglementaires restent limités. Il est donc essentiel de légiférer pour créer un espace clair dédié à l’agriculture durable, sans strictement se calquer sur les modèles européens qui, par leur rigidité, freineraient la transition. L’agroécologie peut justement élargir le champ des possibles en apportant des solutions cohérentes avec le contexte local. Car l’agroécologie est plus qu’une méthode de culture : c’est un projet de société, qui relie performance économique, résilience écologique et équité sociale.

Quel rôle joue Terres d’Agroécologie dans cette dynamique ?

Nous travaillons sur trois volets : la formation, l’expérimentation et la valorisation. Nous formons à partir de situations réelles de terrain, pour que les apprenants expérimentent directement les pratiques. Nous accompagnons aussi les producteurs sur toute la chaîne : conception, développement technique, alternatives aux intrants chimiques, commercialisation.

Notre label, «Terres d’Agroécologie», est notamment un outil de valorisation attribué sur la base d’audits complets. Il évalue la gestion des risques, la traçabilité des intrants et la cohérence globale des pratiques. Trois fermes sont déjà labellisées et une dizaine d’autres sont en cours de labellisation. C’est un processus exigeant, mais il garantit la crédibilité et la qualité des démarches engagées.

Au-delà du secteur agricole, comment renforcer la coopération régionale autour de la biodiversité ?

Il existe déjà de nombreuses initiatives dans nos territoires – en recherche appliquée, entrepreneuriat, ou développement rural – mais elles restent trop dispersées. Mieux connecter ces projets permettrait d’identifier et de diffuser les bonnes pratiques plus efficacement.

Nous devons aussi repenser les modèles de financement. Provenant principalement de l’investissement étranger, ils mériteraient d’être relocalisés ou régionalisés. Je souligne donc le rôle central de la communauté du secteur privé régional dans cette dynamique. Elle dispose de capitaux, de compétences et d’une capacité à soutenir des initiatives à potentiel international, même lorsqu’elles démarrent à l’échelle locale. Au-delà de sa capacité de montage de projet, elle exerce un poids sur les décisions publiques et peut se fédérer pour mobiliser de gros bailleurs, souvent peu enclins à prioriser nos petits territoires. Démontrer la viabilité de modèles réplicables ailleurs représente donc un intérêt stratégique pour tous ces acteurs.

Et du côté des innovations technologiques ? Peuvent-elles servir la cause agroécologique ?

Certaines technologies peuvent simplifier le travail agricole, mais elles restent souvent conçues pour les grandes monocultures. Dans des systèmes plus diversifiés, elles doivent être repensées. Le low-tech a un vrai potentiel : accessible, adaptable et utile pour collecter et partager des données entre exploitations.

Stratégie de développement durable pour nos territoires, l’agroécologie reconnecte production, biodiversité et économie, pour ouvrir la voie à des modèles agricoles plus résilients, porteurs de valeur et d’équilibre pour les générations à venir.

Retrouvez le replay de cette conférence.